|

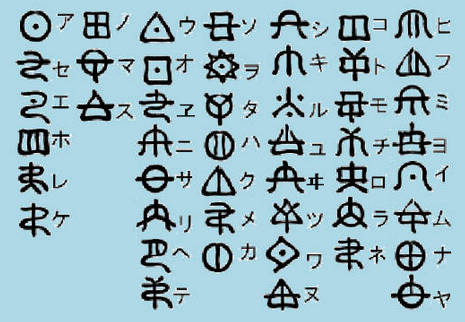

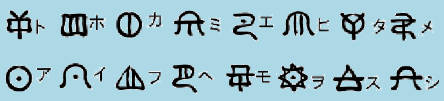

漢字が中国から入る以前から高度な文明と文字があったという古代日本の叡智の復活を願って作成しています。 言霊の原理は、子供の頃に習った「音」と「振動」と「共鳴」の関係を思い出して頂ければ理解しやすいと思います。 祝詞の言霊は、 「 ア・イ・ウ・エ・オ 」 の母音の 「 音声 」 だけでなく、「 文字の形 」 によるパワーもありますので、 文字の形を意識して書いたり、又は瞼に思う浮かべながら祝詞を読み上げると、より一層効果が上がるそうです。 また 「ゐ (ヰ)」 と 「ゑ (ヱ)」 の発音は 「 wi 」「 we 」 ではなく、古代の日本では 「 yi 」「 ye 」 となるようです。 ここでは8つの祝詞と言霊を載せましたが「生かして頂いて ありがとうございます」という感謝の言葉が大切です。 「 美しい言葉が 美しい人を育む 」 「 磯城島の 大和の国は 言霊の幸わふ国ぞ 真福くありこそ 」 ( 万葉集 ) ( しきしまの やまとのくには ことだまの さきわふくにぞ まさきくありこそ ) し き る ゆ ゐ つ わ ぬ そ を た は く め か う お ゑ に さ り へ て の ま す あ せ え ほ れ け 「ひふみ祝詞」 (鈴木健嗣氏の You Tube 動画 より) 「ひ ふ み」 は 「皮 膚 身 」と解釈され、病気治療に使われます。

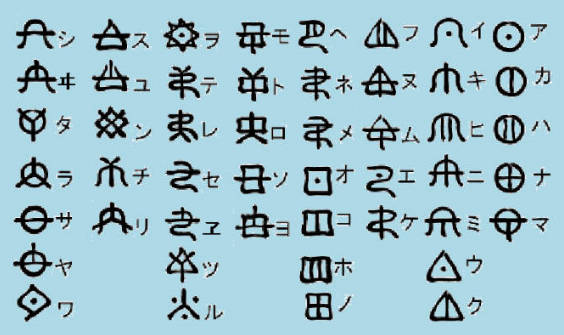

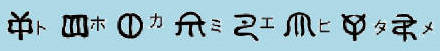

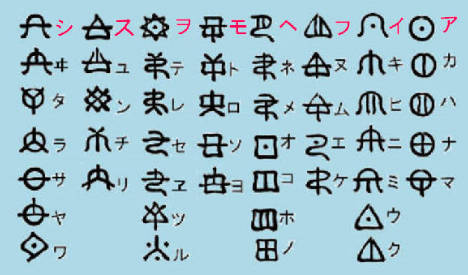

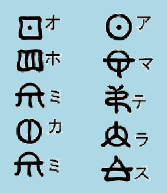

ですから、歌う時には 「ホツマ文字」 の一文字一文字を見ながら (又は書きながら) 腹式呼吸で歌うと良いそうです。 また、ネット上には多くの音源がUPされていますが、「自由に節を付けて歌ってはいけない」という情報もありますので 注意が必要です。 サンプル音源を参考にしながら、あまり抑揚を付けずに歌うのが宜しいのではないかと思います。 「 五 ・ 七 」 並び ア カ ハ ナ マ イ キ ヒ ニ ミ ウ ク フ ヌ ム エ ケ ヘ ネ メ オ コ ホ ノ モ ト ロ ソ ヨ ヲ テ レ セ ヱ ツ ル ス ユ ン チ リ シ ヰ タ ラ サ ヤ ワ サンプル音源 [音源-1] [音源-2] [音源-3] 自由に節を付けて歌っている音源としては、オペラ歌手の柏田ほづみさんが歌っているものがあります。 [音源-4 歌 柏田ほづみ (一部)] 「 あわの歌 」 は最初 「 五 ・ 七 」 の並びになっていますので、 「 アイウエオ 」 が全く見えていません。 ところが 「 五 」 の並びに一部 「 四 」 を加えた形にすると、 「 アイウエオ 」 がはっきりと見えてきます。 また、前半と後半が合わせ鏡のように逆行するような仕組みなっていて、後半は「タチツテト」から表示されます。 「天の気」 (ア) は時計方向に螺旋状に回転しながら降りて、「地の気」 (ワ )はその反対に左回りに渦を巻いて 上昇するという考え方なので、それを表現しているのかもしれません。(「五」並びは松本善之助氏の発見による) 「アカハナマ」は母音が「アアアアア」と5回続き、「イキヒニミ」も「イイイイイ」と5回、それ以降も 同様に「ウ」「エ」「オ」が5回続きますが、後半は逆から「オ」「エ」「ウ」「イ」「ア」と続きます。 「 五 」 並び タ チ ツ テ ト オ エ ウ イ ア ラ リ ル レ ロ コ ケ ク キ カ サ シ ス セ ソ ホ ヘ フ ヒ ハ ヤ ヰ ユ ヱ ヨ ノ ネ ヌ ニ ナ ワ ・ ン ・ ヲ モ メ ム ミ マ 分かりやすいように、次のようなものを作ってみました。(音量にご注意下さい) 最後の「ワ」の字が出るまでボタンをクリックして、画像を比較して見て下さい。 前半の上段に右からアイウエオ、後半の上段に右からタチツテトが現れます。 ホツマ文字に慣れていない方は → ホツマ文字で遊ぼう (2) カタカナ付き

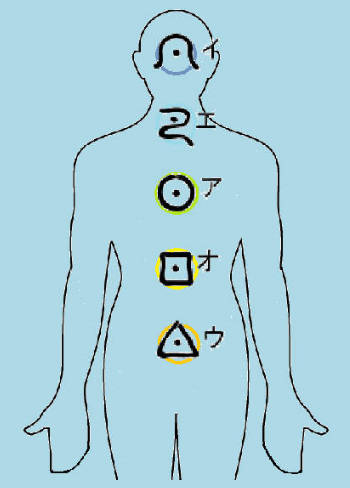

(二) ひと ふた みー よー いつ むゆ なな やー ここのたり ふるべ ゆらゆらと ふるべ 布瑠の言(一) 布瑠の言(二) ( 鈴木健嗣氏の You Tube 動画 ) 「 イ 」 ・ ・ ・ 第六チャクラ ( 眉間 ) 藍 「 エ 」 ・ ・ ・ 第五チャクラ ( 喉 ) 青 「 ア 」 ・ ・ ・ 第四チャクラ ( 胸 ) 緑 「 オ 」 ・ ・ ・ 第三チャクラ ( 鳩尾 ) 黄 「 ウ 」 ・ ・ ・ 第二チャクラ ( 丹田 ) 橙 「 イエアオウ 」を歌う時に、文字の形とチャクラの場所を意識しながらゆっくり歌うと良いそうです。 また、チャクラの下降だけでなく、逆に第二チャクラから「 ウオアエイ 」と上昇することも大切です。 「天の気」が右回りに渦を巻いて下降し、「地の気」が左回りに上昇する事との関連だと思います。 チベット密教には集団で「ウーオーアーエーイー」を発声する「倍音声明」という修行法があります。 サブ・ウィンドウが開きますので、「プレイボタン」 をクリックして下さい。 ( 音量にご注意下さい )  母音の 「 アオウエイ 」 を繰り返すと 「 ヤーウェー 」 と聞こえるという実験は → こちら よたれそつね ならむうゐの おくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせす ・ 色は匂えど 散りぬるを 我が世 誰そ 常ならむ 有為の奥山 今日越えて 浅き夢見じ 酔ひもせず 「涅槃経」の「諸行無常 是正滅法 生滅滅己 寂滅為楽」を表すと言われる。 香りよく色美しく咲き誇っている花も、やがては散ってしまう。 (諸行無常) この世に生きる私とて、いつまでも生き続けられるものではない。 (是生滅法) この無常の、有為転変の迷いの奥山を今乗り越えて (生滅滅己) 悟りの世界に至れば、もはや儚い夢を見ることなく、現象の仮相の世界に酔い しれることもない安らかな心境である。 (寂滅為楽) < 暗号説 > いろは歌をヨコに「 七 」 の並びにすると、タテに次のような暗号が現れます。 い ろ は に ほ へ と ち り ぬ る を わ か よ た れ そ つ ね な ら む う ゐ の お く や ま け ふ こ え て あ さ き ゆ め み し ゑ ひ も せ す 右側 「とかなくてしす いえす」 → 「咎無くて死す、イエス」 → 「無実の罪で殺された、イエス」 左側 「いちよら やあゑ」 → 「一張羅、ヤーウェ」 (一張羅の語源は予備の無い一本だけのローソク) 空海は正規の遣唐使の留学僧として、20年の留学期間の予定を僅か2年で切り上げて帰国しましたが 、 ユダヤ教の「シナゴーグ」にも通い、聖書やイエスの生涯についても知識を得ていたという説があります。 弘法大師 空海を作者とする説の他に、源高明や柿本人麻呂を作者とする説があります。 五文字めを縦に続けて読むと、 「 ほをつのこめ 」 → 「 本を津の小女 」 となります。 ( 本を津の己女、大津の小女といった読み方もある ) ウィキペディア 「 いろは歌 」 より 「私は無実の罪で殺される。 この本を津の妻へ届けてくれ」 といった解釈になります。 浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」の仮名手本とは、いろは47文字を指し、咎なくて死んでいった 「赤穂浪士 四十七士」 にかけているという説もあります。 元情報 → 「あさき夢みし」 サンプル音源 ( 書道家 山本光輝氏の You Tube 動画 より ) 「 いろは 」 の文字と言霊に関しては、山本光輝氏の動画が参考になります。 いろはでリンゴが大豊作?! しんごちゃんネル いろは呼吸書法 ホツマツタエのフトマニ図の中央に 「 トホカミ ヱヒタメ 」 の文字があります。 「 トホカミヱヒタメ 」 と文字を書いて、10回唱えるようにすると良いそうです。 トー ホー カー ミー ヱー ヒー ター メー  サンプル音源 ( 元音源はボイスヒーリング You Tube 動画 ) 次は 「トホカミエヒタメ」 に 「アイフヘモヲスシ」 を加えたものです。 トー ホー カー ミー ヱー ヒー ター メー アー イー フー ヘー モー ヲー スー シー  これは 「あわの歌」 の上部に現れる言葉です。

「願い事」に関しては色々な意見があって、願い事をしても良いという人と、良くないという人がいます。 特に天照大神は「個人的な願い事をすると命を縮める事になる」と言う人もいますので注意が必要です。

転載元サイトはこちら → 「 太祝詞 」 伊勢白ペディア ~ 伊勢白山道事典 御神名には、その神気が凝縮されています。アマテラスオホミカミの太祝詞 ( フトノリト )は、 心中で思うか、一人で発声するべき聖音です。 集団で発声するべきものではありません。 昔から古神道家の口伝として、 「 アマテラスオホミカミ 」 という十音を発声する、または心中 で思うことは 「 十言神呪 」 ( とことのかじり ) と呼ぶほどの神威を起こすとされています。 この10文字を2回繰り返すと20文字で、 「 二十 ( フ ト ) 祝詞 」 となります。 ア、マ、テ、ラ、ス、オ、ホ、ミ、カ、ミ 「ひふみ」の一から十までを2回繰り返して「二十(ふと)祝詞」とする説もあるようです。 ひ、ふ、み、よ、い、む、な、や、こ、と 次の情報もあります。 (その一) ひー、ふー、みー、よー、いー、むー、なー、やー、ここの、たり、 (その二) ひと、ふた、みー、よー、いつ、むゆ、なな、やー、ここの、たり 、 これは、天の岩戸に隠れた天照大神の前で、祭司 「コヤネ」 が祝詞を上げて祈った時の言葉です。 この言葉を聞いた天照大神は、次のように言って非常に喜んだそうです。 「この頃、人がいろいろなことを言ったが、こんなに嬉しいことを言ったのは無かった」 ・ ヨセフ・アイデルバーグ氏の著書 「 日本書紀と日本語のユダヤ起源 」 によると ・ ・ ・ ひい、ふう、みい、よお、いつ、むう、なな、やあ、ここの、とお これを、若干の訛りを考慮するならば、次のようなヘブル語として解釈されるそうです。 ヒィ、ファ、ミー、ヨオ、ツィア、マー、ナネ、ヤー、カヘナ、タヴォ 区切りを少し減らして書くと ・ ・ ・ ハイアファ、ミー、ヨツィア、マー、ナーネ、ヤカヘナ、タヴォ この意味は ・・・ 「 誰がその美しい方(女神)を出すのでしょう 」 「 彼女に出て頂く為に、如何なる言葉をかけたら良いのでしょう 」 君が代は 千代に 八千代に さざれ石の いわおとなりて 苔の生 ( む ) すまで < バジル・ホール・チェンバレンによる英訳 > A thousand years of happy life be thine! Live on, my Lord, till what are pebbles now, By age united, to great rocks shall grow, Whose venerable sides the moss doth line. 汝 ( なんじ ) の治世が 幸せな 数千年であるように 我らが主よ、治め続けたまえ、今は小石であるものが 時代を経て、 あつまりて 大いなる岩となり 神さびたその側面に 苔が生(は)える日まで < 古代ヘブライ語と解釈する説 > クム ・ ガ ・ ヨーワ テヨニ ・ヤ ・ チヨニ サ ・ サリー ・ イェシュノ イワ ・ オト ・ ナリャタ コ ル ・ カノ ・ ムーシュマッテ 「クム・ガ・ヨーワ」 柏田ほずみ < 意味 > 立ち上がれ !! 神を讃えよ !! 神の選民であるシオンの民よ。 喜べ! 神の国を相続する残された民よ! 人類に救いが訪れ、神の予言は成就する。 全地にあまねく 宣べ伝えよ。 ・ 「クム・ガ・ヨーワ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 立ち上がれ!! 神を讃えよ!! 「チヨニ・ヤ・チヨニ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 神のシオンの民・神に選ばれし民 「サ・サリー・イェシュノ」 ・・・ 喜べ、神の選民は人類の救いを・神の選民よ 救われよ 「イワ・オト・ナリャタ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 神の予言が成就する 「コル・カノ・ムーシュマッテ」 ・・・・・・・・・・・ 全地に鳴り響く・全地に向けて語られる クム (立つ ・ 起き上がる)、 ガ (立ち上がる ・ 褒め称える)、 ヨワ (神 ・ヨーワー ・ ヤーウェー) チヨニ(シオンの民)、ヤ(神・ヤーウェー)、ヨ(神・ヨーワー)、サ・サリー(喜べ! 神の国を相続する、 残された民よ)、サッサ(喜ぶ)、サリー(サリード)(残りの民・生き残りの民)、 イェシィノ(イェシュノ) (人類の救い)、 イェシャ (救い)、 イノシュ(人間・人類)、 ノ (感嘆詞) イワ(神、新約聖書でイエス・キリストは「救いの岩」)、 オト(印・サイン、予言に関わるニュアンス)、 ナリテ (ナリッテ・ナリャタ) (物事が成就する) コル(全て)、 カノ(基礎・台)、コカノ(コルカノ)(全ての場所・全地)、 ムーシュマッテ(宣べ伝えよ) ヨセフ・アイデルバーグ氏らの研究による ダビデ王の息子 ソロモン王の没後、イスラエル王国は二部族のユダ王国と十部族の北イスラエル王国に分裂。 紀元前722年に北イスラエル王国はアッシリア帝国に滅ぼされて捕囚される。 その後、騎馬民族のスキタイが アッシリア帝国を滅ぼし、捕囚されたユダヤ人と共にシルクロードを渡って日本へ!?(スキタイの守り神は麒麟) 紀元前722年にイスラエルの十部族が国を失い、その62年後の660年に極東の日本に突如として新しい国が誕生。 「高天原(たかあまはら)」はタガーマ・ハラン。 アブラハムがイスラエルに来る前に住んでいたタガーマ州の町ハラン。 「スメラミコト」はシュメラム・ミ・ガット。 ガテ族出身のサマリヤの人、シュメラム(サマリヤ)、ミ(出身地)、ガット(ガテ族) 「イザヤ」はイシャ・ヤウ(神の救い)。イシャ(救い)、ヤー(神)。 「イサナギ」はイシャヤウ・ナギッド。ナギッド(王子) 日ユ同祖論の真偽の程は分かりませんが、当サイトでは 日本と古代ユダヤとの関係は無視できないと考えています。 物事の謎を解くにはキーワードが必要です。その鍵は例え小さくとも、非常に大きな扉が開いてしまうかもしれません。 日本と世界の謎を解くキーワードは2つのユダヤ人です。一つは血統のユダヤ人、もう一つはユダヤ教に改宗した人。 当サイトはヒントを提示するのみで、 多くの情報を公開することが出来ません。各自で研究されることを切に願います。 「あわ歌」 の音源の元情報はコチラ → 「 あわ歌 」 縄文のこころ「あわの歌」 縄文へのいざない「アワの唄」 「神代文字・言霊治療のしくみ」 片野 貴夫 (著) 、 「アワ歌で元気になる」 宮﨑 貞行 (著) なども参考にしています。 |